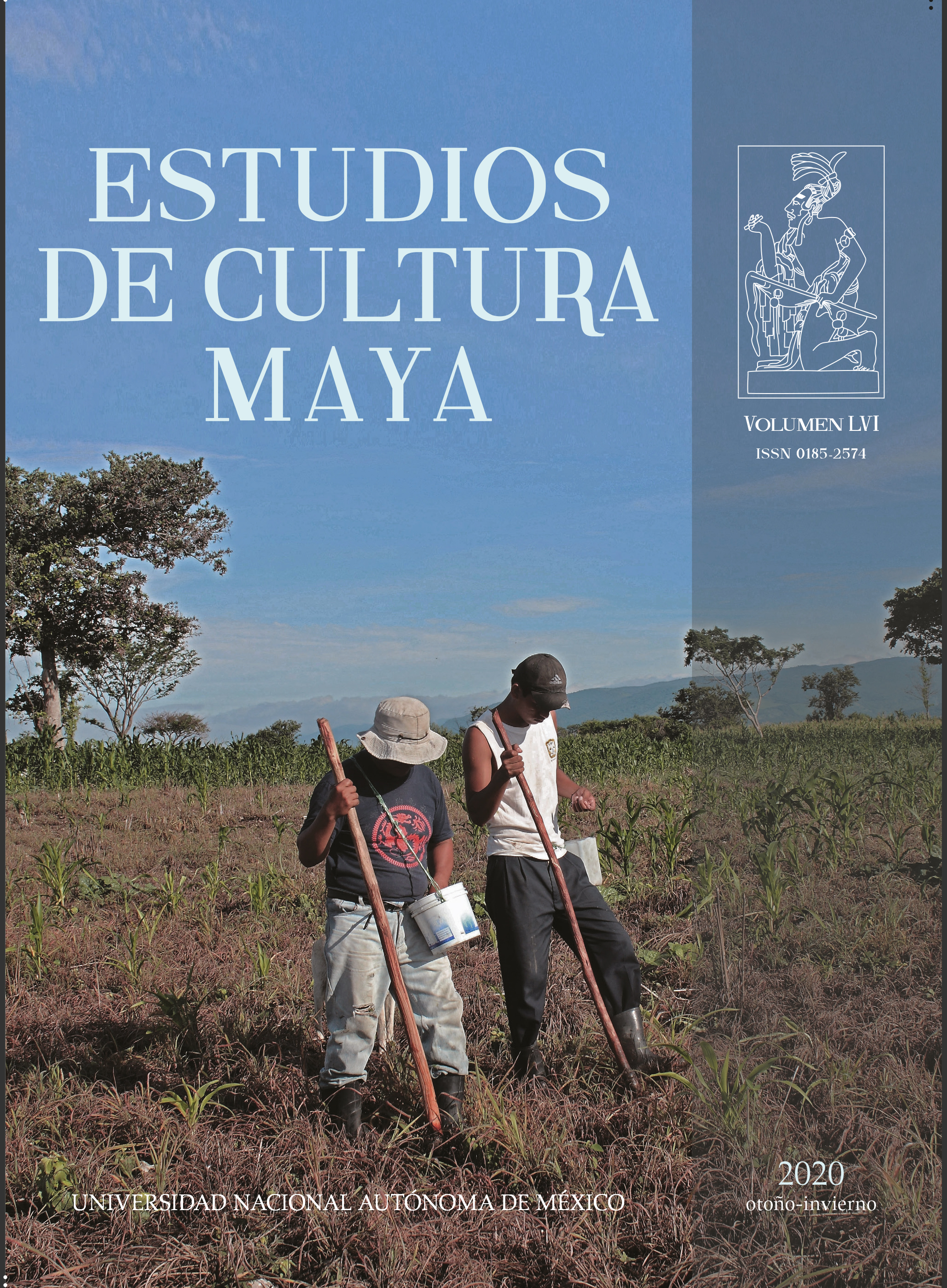

Etnografía de los procesos alimentarios y el poder en regiones indígenas de Chiapas.

Contenido principal del artículo

Resumen

Detalles del artículo

El autor o autores se compromete(n) a firmar una declaración autorizando la publicación en los distintos soportes y espacios de difusión de Estudios de CulturaMaya y cediendo los derechos patrimoniales sobre la obra en forma total y exclusiva a la Universidad Nacional Autónoma de México, conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás relativos y aplicables a su reglamento, en el entendido de que será respetado su derecho autoral sobre la obra, se les otorgará el crédito correspondiente y recibirá(n) un ejemplar del número de Estudios donde aparezca el artículo

Citas

Alonso, Marina. 2008. “Los indios de los indios: los chimas de los tecos. Notas en torno a la construcción histórica de una identidad estigmatizada”, Los zoques de Oaxaca. Un viaje por los Chimalapas, pp. 287-316, Leopoldo Trejo y Marina Alonso (coords.). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alonso, Marina. 2013 “Todo tiene su misterio. La experiencia onírica en la iniciación y la práctica de los músicos zoques de Chiapas”, Los sueños y los días. Chamanismo y nahualismo en el México actual, pp. 201-212, Miguel Bartolomé y Alicia Barabas (coords.). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alonso, Marina, Javier Gutiérrez, Rodrigo Megchún y Víctor Acevedo. 2013. “Habitar el entorno: experiencias socioambientales en cuatro regiones indígenas de Chiapas”, Resultados de investigación de la línea: Patrimonio Biocultural de México del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, Eckart Boege (coord.).

México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alonso, Marina, Javier Gutiérrez, Mauricio Sánchez y Fermín Ledesma. 2015. “Procesos socioambientales y las diferentes formas de ser ‘joven indígena’ en Chiapas”, Resultados de investigación de la línea: Pueblos indígenas y procesos socioambientales del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, Aída Castilleja y Javier Gutiérrez (coords.). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Arnáiz, Mabel Gracia (coord.). 2008. Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España. Barcelona: Ariel Antropología.

Ayora, Steffan Igor. 2002. Globalización, conocimiento y poder. Médicos locales y sus luchas por el reconocimiento en Chiapas. México: Universidad Autónoma de Yucatán, Plaza y Valdés.

Ayora Díaz, Steffan Igor, Gabriela Vargas y Francisco Fernández. 2016. Cocina, música y comunicación. Tecnologías y estética en el Yucatán contemporáneo. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.

Bunzel, Ruth. 1991. “El rol del alcoholismo en dos culturas centroamericanas”, Antropología del alcoholismo en México, los límites culturales de la economía política 1930-1979, pp. 201-246, Eduardo Menéndez (coord.). México: Centro de Investigaciones

y Estudios Superiores en Antropología Social.

Carrasco Henríquez, Noelia. 2007. “Desarrollo de la antropología de la alimentación en América Latina: hacia el estudio de los problemas alimentarios contemporáneos”, Estudios Sociales, 15 (30): 80-101.

Csordas, Thomas. 2013. “Fenomenología cultural corporeidade: agencia, diferencia sexual e doença”, Educação, 36 (3): 292-305.

Delgado, Manuel. 1999. El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: Anagrama.

Eber, Christine. 2008. Agua de Esperanza, agua de pesar. Mujeres y alcohol en un municipio maya de los Altos de Chiapas. Massachusetts: Plumsock Mesoamerican Studies, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Serie Monográfica, 17).

Fuente, Julio de la. 2009. Monopolio de aguardiente y alcoholismo en los Altos de Chiapas. Un estudio “incómodo” de Julio de la Fuente (1954-1955). México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Pioneros del indigenismo en México, 1).

García Acosta, Virginia. 1995. “El pan de maíz y el pan de trigo: una lucha por el dominio del panorama alimentario urbano colonial”, Conquista y comida. Consecuencias del encuentro de dos mundos, pp. 265-282, Janet Long (coord.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Geertz, Clifford. 1994. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. España: Paidós.

Goffman, Erving. 2006. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Goody, Jack. 2017. Cocina, cuisine y clase. Estudio de sociología comparada. Barcelona: Gedisa.

Gutiérrez, Javier y Ana Laura Pacheco. 2013. “La maldad y los malos espíritus están en el aire y en las personas. Curanderos y nahuales entre los ch’oles de Tila, Chiapas”, Los sueños y los días. Chamanismo y nahualismo en el México actual, pp. 251-274, Miguel Bartolomé y Alicia Barabas (coords.). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Haller, Dieter. 2011 Akal-Atlas de etnología. España: Akal.

Harris, Marvin. 2011 Bueno para comer. Madrid: Alianza Editorial.

Lewis, Stephen E. 2004. “La guerra del posh, 1951-1954: un conflicto decisivo entre el Instituto Nacional Indigenista, el monopolio del alcohol y el gobierno del Estado de Chiapas”, Mesoamérica, 46: 111-134.

Mauss, Marcel. 1979. Sociología y antropología. Madrid: Tecnos.

McMichael, Philip. 2015. Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. México: Universidad Autónoma de Zacatecas, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Miguel Ángel Porrúa.

Mintz, Sidney. 1985. Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History. Nueva York: Penguin Books.

Mintz, Sidney. 2003. Sabor a comida, sabor a libertad: incursiones en la comida, la cultura y el pasado. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Monaghan, John y Peter Just. 2000. Una brevísima introducción a la antropología social y cultural. México: Océano.

Page, Tomás. 2013. “Refresco y diabetes entre los mayas de Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas y Chamula, Chiapas”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, XI (1): 118-133.

Pilcher, Jeffrey M. 2001. ¡Que vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad mexicana. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ediciones de la Reyna Roja, Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes.

Polakoff, Karen y Luis Alberto Vargas. 2002. “Del trago a la tragedia. Consecuencias del consumo de alcohol en San Juan Chamula, Chiapas”, Alcohol y comunidades indígenas. Ritual y patología. Cuadernos Seminarios Fundación de Investigaciones Sociales A.C., 1 (12): 43-52.

Porras Gómez, Iván, Francisco Alonso y Rafael Alonso. 2015. “¿ ‘El costumbre’ de los dioses o la imposición de los infieles? Cosmovisión y comercialización del posh en los Altos de Chiapas”, En torno a las bebidas alcohólicas mexicanas. Poder, prácticas culturales y configuraciones regionales, pp. 77-87, José de Jesús Hernández y Miguel Ángel Iwadare (coords.). México: Universidad de Guadalajara.

Reyes Gómez, Laureano. 2009. “Ingesta de alcohol entre indígenas de Chiapas. Estudio de cuatro casos”, LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, VII (1): 176-189.

Reygadas, Luis. 2004. “Las redes de la desigualdad. Un enfoque multidimensional”, Política y Cultura, 22: 7-25.

Sabido, Olga. 2012. El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño. Una perspectiva sociológica. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Turner, Victor W. 1988. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. España: Taurus.

Vargas, Luis Alberto. 1989. Raíces culturales del México actual. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.