Ensayo de un estudio colaborativo

El descubrimiento de la Estela 87 con iconografía y escritura temprana, y los fragmentos

de escultura 83, 88 y 89 con iconografía en la Estructura 89, se suman al inventario

preclásico de Tak’alik Ab’aj y Mesoamérica. Siendo esta época seminal para la formación

de los conceptos básicos ideológicos, económicos y políticos del despegue y desarrollo

cultural mesoamericano, cuenta aún con pocos ejemplos de escritura temprana, que,

con algunas excepciones, se encuentran diseminados por regiones “afuera” del corazón

del área maya clásica. La Estela 87 representa una oportunidad más para el estudio

del surgimiento de la escritura en Mesoamérica, lo cual dio lugar a la idea de abordar

la presentación de la estela en el marco de un estudio colaborativo entre diferentes

especialistas. El objetivo de este novedoso ensayo es, juntar, si esto fuera posible,

diferentes hilos de pensamiento y argumentos desde las diferentes perspectivas y espacios

geográficos -cada quien según su formación, partiendo de una plataforma de conocimiento

y experiencia en las épocas culturales Preclásica o Clásica- para estimular la discusión

en éste y luego otros espacios, que podría coadyuvar a un avance en el entendimiento

de las primeras escrituras mesoamericanas y poner en relieve la importancia de la

región del litoral del pacífico en el desarrollo de las mismas.

La decisión de propiciar un abordaje desde una perspectiva del Preclásico conjuntamente

con una perspectiva del Clásico fue tomada en cuenta para el estudio de la escritura

temprana desde la ventana de la tradición escrituraria clásica y los aparentes cambios

a través del tiempo inherentes en las tradiciones escriturarias (Houston, 2004).

La Estela 87

La Estela 87 fue esculpida con el tema más representativo en la escultura maya, la

figura de un dignatario en toda su regalía, títulos y nombres. Acorde a la época temprana

está plasmado de perfil, parado sobre una banda terrenal, con la banda celestial sobre

él, y un texto con signos jeroglíficos en frente.

La imagen del rey y el medio de su representación

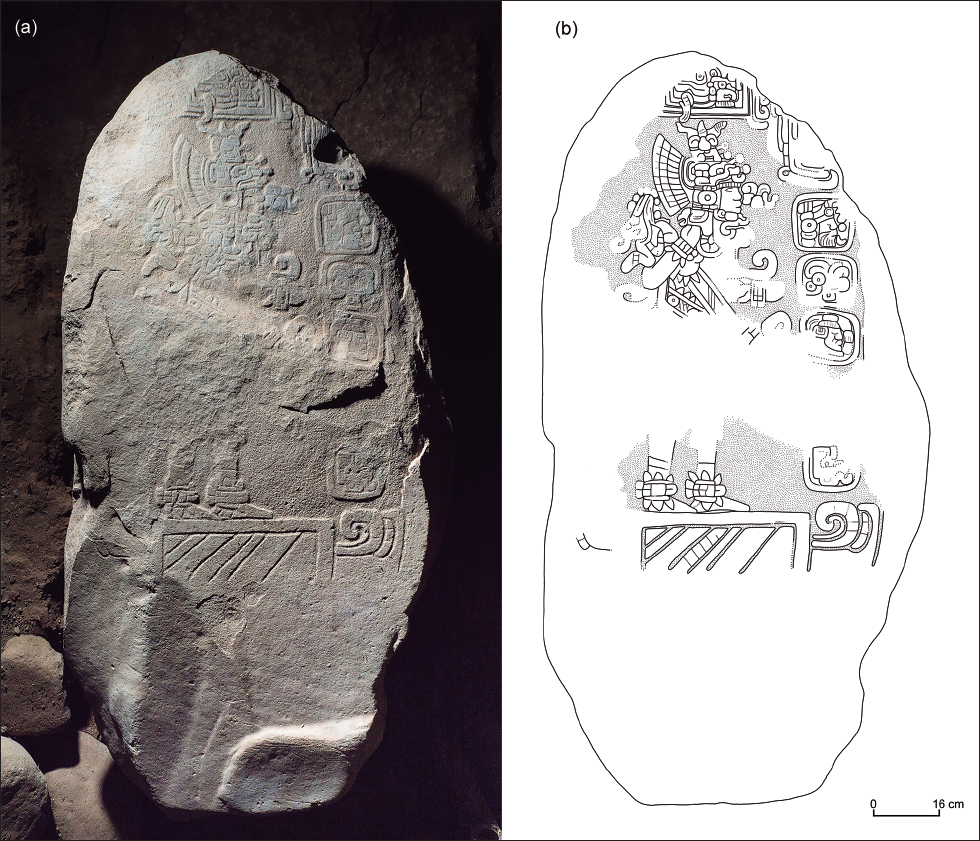

Aspectos formales de la escultura. La Estela 87 es una roca andesita dacítica pecosa de forma natural alargada de 2.20

m x 91 cm, 50 cm de grosor, y con un peso aproximado de dos toneladas, cuya superficie

es más o menos plana con una porción ligeramente más elevada por la irregularidad

de la materia rocosa que la recorre de forma diagonal a manera de lomo cerca de la

mitad de su superficie. Tres cuartas partes de la roca fueron destinadas para el tema

esculpido y la cuarta parte inferior para funcionar como espiga. La composición del

tema está dividida en tres partes, el registro medio, enmarcado por el registro basal

y superior, y consiste, siguiendo el mismo orden, en el personaje de perfil orientado

a la derecha con la secuencia vertical de cuatro signos glíficos enfrente, parado

sobre el pedestal y debajo de la banda celestial, que en su extremo derecho se dobla

hacia abajo (Figura 1).

Figura 1. Estela 87 Tak’alik Ab’aj. (a) Fotografía de Oswaldo Chinchilla, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj, 2019. (b) Dibujo de Nikolai Grube, 2019.

La representación fue labrada, rebajando la superficie original en torno del diseño

deseado con cincel fino, creando un relieve de un máximo de 3 mm de altura. La técnica

de esculpido, que utiliza en el diseño del pedestal una acanaladura de sección en

forma de “U” más gruesa y profunda, contrasta con el resto del tema labrado del personaje,

la banda celestial y la secuencia vertical de los cuatro signos glíficos con una combinación

de “U” y “V”. Adicional se emplea una incisión muy fina, probablemente producida con

navaja de obsidiana (Melgar y Solís, 2019) para algunos detalles como por ejemplo en el tocado de ave con cola conspicua de

plumas dispuesto de manera horizontal (Figuras 1, 3a1a, 3a1b), y en la barba de la cabeza del glifo A1 (Figuras 1, 9c, 10a). Esta técnica de incisión fina de obsidiana únicamente ha sido registrada también

en la Estela 13 con tres líneas paralelas que cruzan el “cuerpo” de la serpiente simbólicamente

enrollado en la parte inferior del tema, y sugiere ser una característica temprana

en la evolución de la tradición escultórica preclásica (Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.),

que en la Fase Ruth (50-150 d.C.), ya no forma parte de la paleta de técnicas empleadas.

Es importante notar que la porción inferior de la roca dejada en forma natural de

la Estela 87 está intacta, no obstante, a partir de la altura del pedestal, los costados

de la estela están canteados y en la punta; el canteado afecta no sólo los costados,

sino eliminó parte de ambos extremos derecho e izquierdo de la banda celestial. La

razón del canteado podría ser adaptar la estela para su función secundaria al integrarla

como elemento de sacralización o “empoderamiento sagrado” en el primer escalón de

la escalinata central oeste de la Estructura 89, análogo al fragmento de la escultura

El Cargador del Ancestro en la fachada este de la Estructura 7A (Schieber y Orrego, 2010a).

La imagen del rey

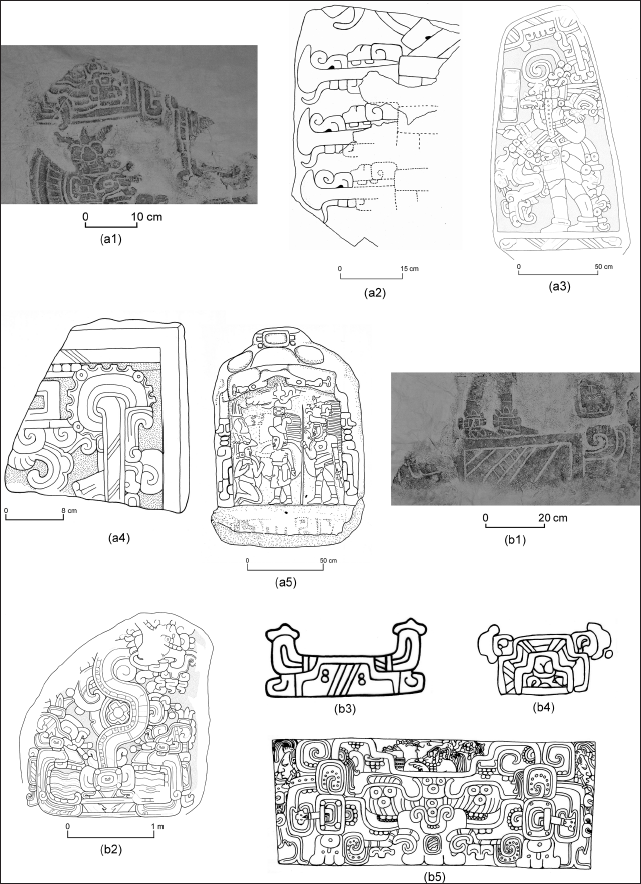

Registro inferior. La parte inferior de la escena está

enmarcada por la banda basal o “terrenal”, un registro toponímico, cuyo elemento

principal es un cartucho rectangular, atravesado por varias líneas diagonales

que

van de abajo a arriba a la derecha. Una de estas líneas lleva de nuevo marcas

diagonales (Figura 2b1). Un cartucho muy

parecido se observa en la parte inferior de las estelas 4 y 1 de Tak’alik Ab’aj

(Figuras 2b2, 2a3) y también en la plataforma o montaña de la Estela 8 de Kaminaljuyú

(Mora-Marín, 2005: figura 15).

Consideramos posible que las líneas diagonales paralelas, una de las cuales tiene

más franjas horizontales, representen “montaña” en la iconografía temprana de

la

costa del Pacífico (Mora-Marín, 2005: Figura

10) (Figuras 2b1, 2a3, 2b2). Registros similares

aparecen en Izapa (Estela 50; Moreno, 2000).

Los ejemplos zapotecos para el topónimo de montaña también consisten en líneas

diagonales paralelas, véanse entre otros la Jamba 5 de la Tumba 1 de San Lázaro

Etla

(Figura 2b4), los topónimos de la

Estructura J de Monte Albán (Figura 2b3) y

representaciones de la iconografía zapoteca (Urcid,

2005: Figura 4.7). En éstas se trata de las montañas como lugares

genéricos a los que se les podrían añadir otros atributos para especificar un

topónimo. Una versión elaborada de la montaña sagrada en el registro base, con

los

brotes de maíz antropomorfos, se puede ver en la Estela 1 de Bonampak (Figura 2b5).

Figura 2. La serpiente con nariz cuadrada y signo para montaña en la iconografía preclásica,

(a1)

Estela 87 de Tak’alik Ab’aj detalle banda celestial (Calco de José

Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj), (a2) Estela 79 de

Tak’alik Ab’aj “Tres Saurios” (Schieber

et al., 2019: 189 Figura 5), (a3) Estela

1 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015:

779 figura1). (a4) Altar 14 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy

López según Henderson, 2013: 32),

(a5) Estela D de Tres Zapotes (Dibujo de Rudy López según Hellmuth, 1993: 127), (b1) Estela

87 de Tak’alik Ab’aj, detalle banda terrenal (Calco de José Pineda,

Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj), (b2) Estela 4 de Tak’alik

Ab’aj (Chinchilla, 2015: 780

Figura 3). (b3) Lápida 14, Estructura J, Monte Albán (Dibujo de Rudy

López según Urcid, 1992: 182).

(b4) Jamba 5, Tumba 1, San Lázaro Etla (Dibujo de Rudy López según Urcid, 2005: Figura 7.6). (b5)

Estela 1 de Bonampak (Dibujo de Rudy López según Mathews, 1980: 63).

En ambos lados de dicho diseño gráfico vemos algunos motivos florales que se parecen

a los

retoños y hojas de maíz. Sin embargo, de las volutas a la izquierda, con respecto

al

observador, sólo quedan unas líneas. Estos motivos nos permiten identificar el

registro inferior como una imagen de un cerro con las hojas de plantas que brotan

a

su lado. Los cerros con brotes de maíz se pueden ver en el arte zapoteco, nuiñe,

teotihuacano y maya; en muchos casos sobre el cerro está parado o danzando un

rey.

Se trata de la montaña florida, el lugar mítico de origen de las cosas divinas

y

plantas de cultivo, los reyes en estas escenas figuran como representantes del

dios

joven del maíz (Taube, 2005: 8 figura 5).

Registro medio. El registro medio muestra a un personaje de pie. Una parte de la figura humana está

dañada por la erosión. Desde la cadera hacia abajo hasta justo debajo de las rodillas,

no hay detalles del relieve. La figura está plasmada de perfil y orientada a la derecha

(con respecto al observador), una forma de representación inusual en el arte mesoamericano

y maya clásico. Sin embargo, esta perspectiva se encuentra frecuentemente en monumentos

de los períodos Preclásico y Clásico Temprano. También en los monumentos fuera de

las Tierras Bajas mayas aparecen figuras que miran a la derecha, véanse la Estela

1 de la Mojarra (Figura 3b) y el Monumento 1 de Chalchuapa (Anderson, 1978: 168 figura 2a). Sólo durante el Clásico Temprano, la orientación de la figura hacia la

izquierda se estandarizó.

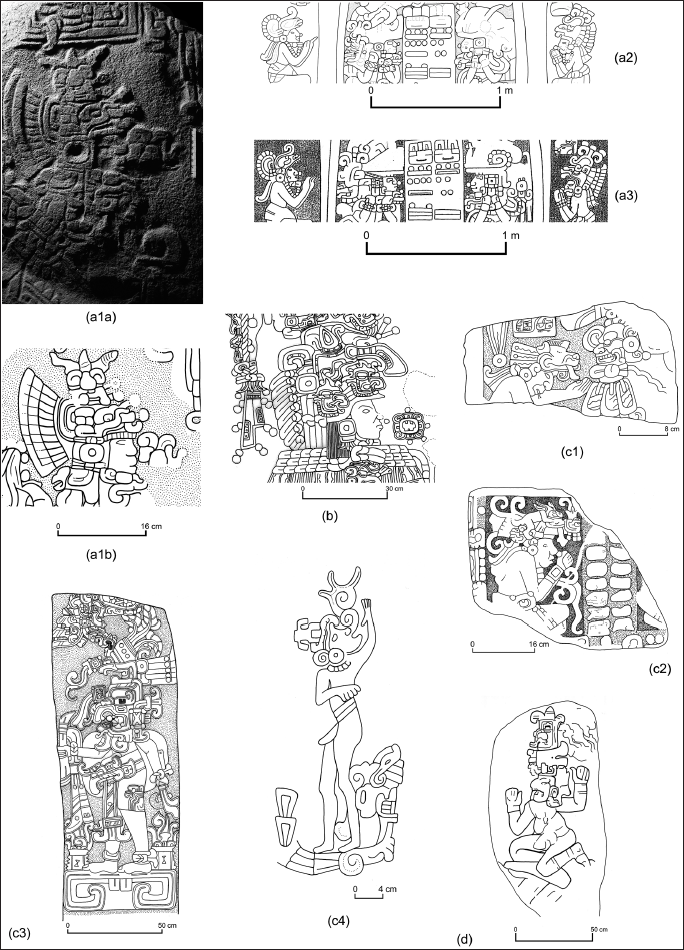

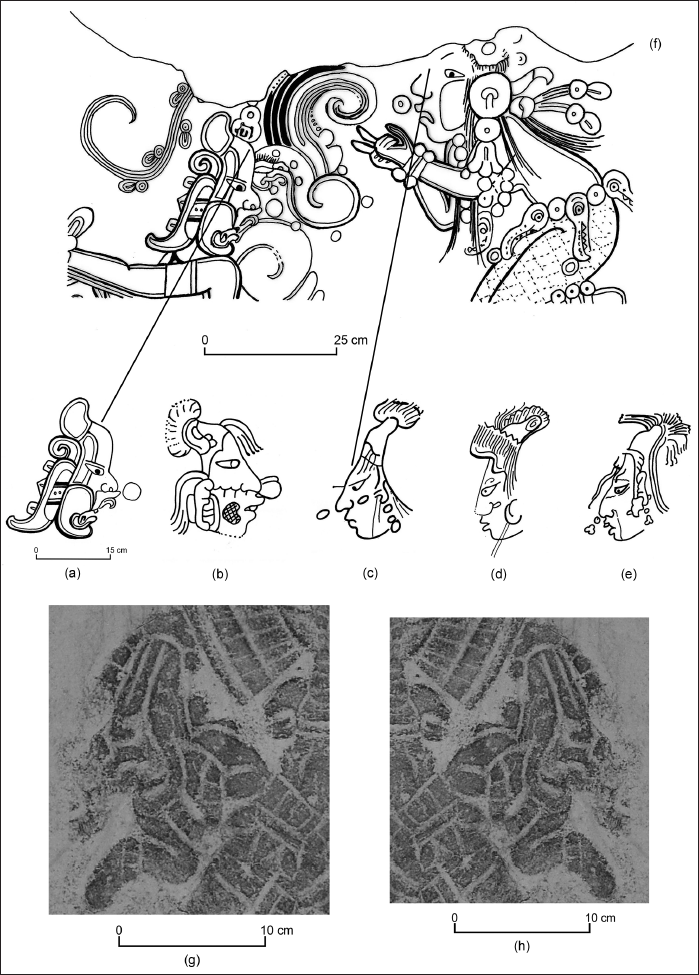

Figura 3. Tocados horizontales de criaturas combinadas con cola de plumas de

ave y signo de aliento en la iconografía preclásica: (a1a) Estela 87 de

Tak’alik Ab’aj detalle tocado (Fotografía de David Claudio, Parque

Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1b) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj

detalle tocado (Dibujo de Nikolai Grube); (a2-a3) Estela 5 de Tak’alik

Ab’aj lateral izquierdo (Chinchilla,

2015: 781 figura 4; Graham y

Benson, 2005: figura 6 derecha); (b) Estela 1 de La Mojarra

(Dibujo de Rudy López según Winfield,

1988: 8 figura 8); (c1) Estela 21 de Kaminaljuyú (Dibujo de

Rudy López según Henderson, 2013:

31); (c2) Altar 1 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según

Henderson, 2013: 19); (c3)

Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (c4) Estela 9

de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 27); (d) Monumento La Unión

(Dibujo de Rudy López según Clark y Pye,

2000: 223 figura 7).

El tocado que lleva el gobernante consiste en dos máscaras apiladas una encima de

la otra. La parte principal es una máscara de una criatura, posiblemente, un felino,

con una especie de cola de abanico de plumas de quetzal detrás de las orejas. Esto

es inusual, ya que los tocados de plumas están ausentes en toda el área maya en los

periodos Preclásico y Clásico Temprano, como notó Tatiana Proskouriakoff (1950: 46). Los primeros ejemplos de tocados con plumas se encuentran en la costa del Pacífico

[Tak’alik Ab’aj, Altar 12, Estelas 5 y 2, con fecha del ciclo 8 (Schieber y Orrego, 2013a) (Figuras 8a2, 3a2, 3a3, 8a4)]; Izapa, Estelas 18 y 21 (Moreno, 2000), Monumento La Unión, Chiapas (Figura 3d), en Kaminaljuyú Altar 1, Estela 21 y Estela 11 (Figuras 3c2, 3c1, 3c3), pero también en la costa del Golfo de México La Mojarra, Estela 1 (Figura 3b)]. En las Tierras Bajas mayas, tocados en forma de cabezas de jaguar o serpiente

con manojos de plumas de quetzal en la parte de atrás sólo aparecen en relación con

la entrada de Teotihuacan del año 378 d.C. [Uaxactún, Estela 5 (Graham, I., 1984: 143); Tikal, Estela 31 (Jones y Satterthwaite, 1982: figuras 51-52)]. Los tocados de plumas son un motivo característico de Teotihuacan

[véase el patio de Atetelco de Teotihuacán (Nielsen, 2003: figura C24) y la lápida de Bazán de Monte Albán (Nielsen, 2003: figura A6; Urcid, 2005: figuras 1.18, 2.6)]. El tocado con plumas, la montaña florida y otros elementos,

se encuentran en la iconografía de la Costa del Golfo, Teotihuacan y Monte Albán,

lo cual sugiere una esfera de contacto entre estas regiones y el litoral del Pacífico,

no sólo ya en el Preclásico sino también posteriormente.

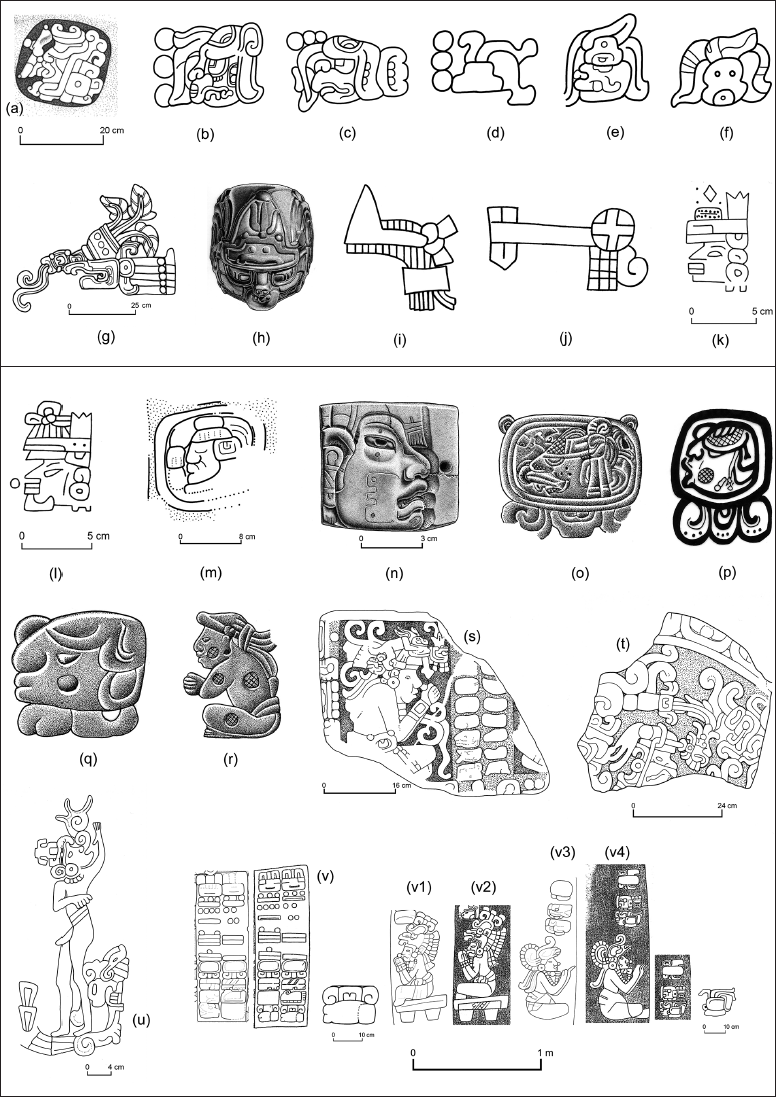

El elemento superior del tocado es un signo conocido en la iconografía maya como el

Dios Bufón foliado. Tales elementos frecuentemente se encuentran en las estelas en

Copán y otros sitios mayas clásicos (Stuart, 2012: 122, figuras 8b, c, e, f, g) (Figuras 4b-f). En Tak’alik Ab’aj vemos este elemento como parte del tocado en la Estela 2 (personaje

derecho), Estela 5 lateral derecho, en el Glifo A2 del Altar 48 (Figuras 8a4, 4v1, 4v2, 4a), y en el Altar 1, 20, Estela 9 y Estela 11 de Kaminaljuyú (Figuras 4s, 4t, 4u, 3c4, 3c3). El motivo probablemente tiene su origen en la iconografía olmeca, donde parece

haber surgido de la imagen de una mazorca y sus hojas. Este signo del Dios Bufón ha

sido interpretado en la escritura maya como HUN “banda real de papel/árbol de amate” y UX YOP HUN “banda real de papel/árbol de amate de tres hojas” (Davletshin, 2014: 13-15). No cabe duda de que el Dios Bufón foliado en esta estela es también un indicador

del estatus real. Davletshin ve en el texto de la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj un signo

correspondiente al Dios Bufón foliado en el Glifo B10 y en el Glifo A3 del texto lateral

derecho (Figuras 4v, 4v3, 4v4), que se puede interpretar como parte del título real (Davletshin, 2014: 13-15).

Figura 4. Hoja trilobular, elemento del Dios Bufón foliado y título ajaw (rey, señor) en iconografía y escritura mesoamericana; (a) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj,

Glifo A2 (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468 figura 1, 7; dibujo de Oswaldo López). (b) Lápida Palacio de Palenque, texto

(Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8b); (c) Estela J de Copán (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8c); (d) Estela 4 de Tikal (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8e); (e) Hachuela de Costa Rica (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8f); (f) Tumba 1 de Copán, cráneo pecarí (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8g); (g) Estela 11 de Kaminaljuyú, detalle (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (h) Cabeza del Dios Solar, Altún Ha (Dibujo de Rudy López según Pendergast, 1982: figura 33); (i-j) Banda de cabeza real azteca y zapoteca (Dibujo de Rudy López según

Stuart, 2015: figuras 7 y 1). (k-l) Formas de cabeza ajaw en signos de la Estela 1 de La Mojarra (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: figuras 12 a y b); (m) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A3* (Dibujo de Nikolai

Grube)* invertido; (n) Pectoral*, Entierro 4, Montículo 11 de Chiapa de Corzo (Dibujo

de Rudy López según Bachand y Lowe, 2011: figura 20b) * invertido; (o) y (p) Formas de cabeza ajaw como signo de día (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: Figura 5 a y b). (q-r) Formas de cabeza ajaw como título real (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: figura 12 c y d); (s) Altar 1 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 19); (t) Estela 20 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 38); (u) Estela 9 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 27); (v) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, Glifo B10, texto principal (Chinchilla, 2015: 781 figura 4; Graham y Benson, 2005: Figura 6 derecha; Chinchilla, 2015: 781 Figura 4); (v1-v2) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, lateral izquierdo (Chinchilla, 2015: 781 Figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6 derecha); (v3-v4) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A3, de texto lateral

derecho (Chinchilla, 2015: 781 figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6 derecha; Chinchilla, 2015: 781 figura 4).

De la cara de la persona no se reconocen muchos detalles. El ojo abierto es visible

sólo ligeramente inciso de forma directa debajo de la diadema hecha de placas de joyas,

que sobresalen por debajo del borde del casco. La boca está cerrada. Delante de la

nariz hay un signo de aliento, representado por una flor o una joya con volutas (Taube, 2001: 108, figura 82; 2004: 71, figura 1; 2005: 33, figura 9d-f), las cuales tienen la forma de voluta de fuego, símbolo para el calor

en la iconografía maya. Ésta es una de las variantes del símbolo de la respiración,

que aparece en forma compleja en la iconografía maya y también en la iconografía ístmica.

Para la última, la joya cuadripartita enfrente de la cara del personaje en la Estela

1 de La Mojarra es un ejemplo destacado (Figura 3b); en la Estela 9 de Kaminaljuyú (Figuras 3c4, 4u) y el Individuo 9 (Dios del Maíz) del Mural Norte de San Bartolo (Figura 5f) se representa el caracol del aliento. El signo del aliento identifica al personaje

representado como un ser vivo.

Figura 5. La evolución de la representación del Dios de Maíz en la iconografía preclásica y

clásica; (a) Cabeza del Individuo 9, Mural Norte de San Bartolo (Dibujo de Rudy López

según Saturno et al., 2005: 9, figura 5, detalle, dibujo Heather Hurst); (b) Cabeza del Dios del Maíz, Clásico

Temprano, vasija tallada (Dibujo de Rudy López según Hellmuth, 1988: figura 4.2 en Saturno et al., 2005: 28, figura 21); (c-e) Dios del Maíz, Clásico Tardío, con cráneo de forma sinuosa (Dibujo

de Rudy López según Robicsek y Hales, 1981: Vasija 69; Grube, 2001: 65, 246 en Saturno et al., 2005: 28, figura 21); (f) Cabeza Individuo 9 y 10, Mural Norte de San Bartolo (Dibujo de Rudy

López según Saturno et al., 2005: 9, figura 5, detalle, dibujo de Heather Hurst); (g-h*) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj,

detalle, figura sobre cetro (Calco de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik

Ab’aj) * invertido.

El personaje lleva un collar alrededor del cuello. En la curvatura angular del brazo

derecho, la figura sostiene una barra ceremonial, en cuyo extremo superior se coloca

una forma de busto del llamado “Dios del Maíz Tonsurado” (Figuras 5g, h), un aspecto infantil del Dios E del Clásico y del Posclásico (Taube, 1989: 44-46) (Figuras 5a-e, f), que representa la mazorca madura. La cabeza alargada en forma de lo que tradicionalmente

se ha interpretado como elote con granos brotando, es claramente reconocible, así

como la línea que va desde el elote a través de la mejilla (Figuras 5g, h, 6d), de color rojo en el Individuo 9 del Mural Norte de San Bartolo (Figuras 5a, f). Mientras que la cabeza alargada ya no está tan acentuada en el periodo Clásico

en la región maya, pero sí lo está en el enclave maya Tetitla en Teotihuacan, que

data del Clásico Temprano (Taube, 1992: figura 20a; 2017: figuras 1, 7a, b) y el Clásico Terminal en Cacaxtla (Taube, 1992: figura 19e). El Dios del Maíz también lleva una voluta de aliento, brazaletes y

un collar decorativo. La posición de los brazos conocida por las representaciones

del llamado “Dios del Maíz Danzante” se encuentra en la pequeña figura (Figuras 5g, h).

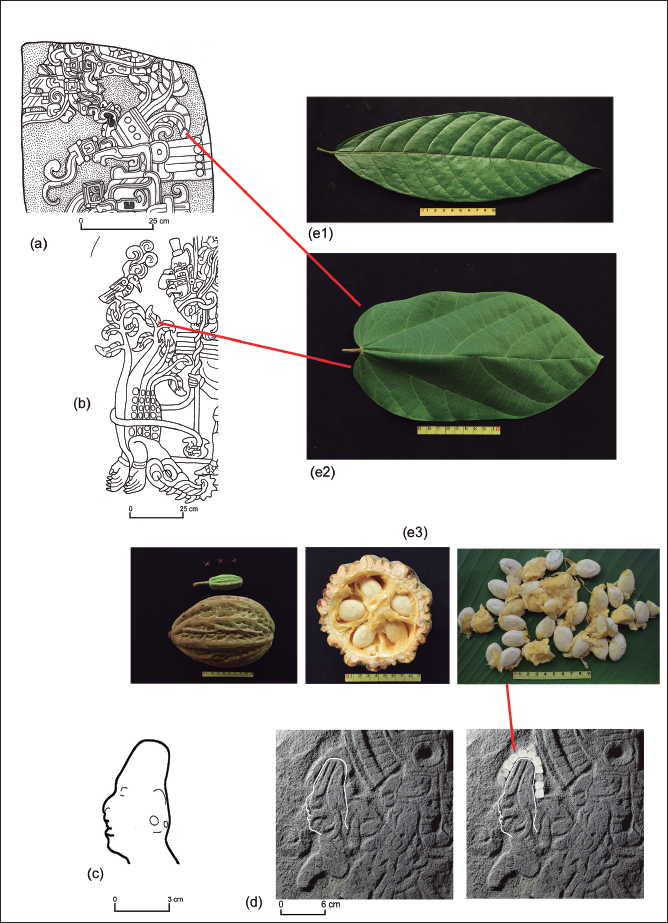

Figura 6. Personificación del joven Dios del Maíz, reinterpretado como Dios del Cacao con rasgos

olmecas y modificación cefálica tabular erecta. (a) Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo

de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (b) Estela 25 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (c) Figurilla 21, Ofrenda 4 de La Venta, modificación cefálica tabular erecta (Dibujo

de Oswaldo López según Magaloni y Filloy, 2013: 214, Figura 23); (d) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque

Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (e1) Theobroma cacao de Tak’alik Ab’aj, forma de hoja (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj); (e2) Theobroma bicolor (pataxte) de Tak’alik Ab’aj, forma de hoja (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj); (e3) Theobroma bicolor (pataxte) de Tak’alik Ab’aj, flor, vaina en dos etapas de crecimiento, semillas dentro de

sección de vaina y extraídas con pulpa (Fotografías de David Claudio, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj).

Por los significativos atributos en la representación de esta joven criatura en la

Estela 87, la forma de la cabeza muy análoga al fruto de cacao (pericarpio) seccionado

con el característico extremo puntiagudo, los cinco surcos y el tamaño proporcionalmente

correcto de las semillas (Figuras 6e3, d), cabe considerar la propuesta de interpretación alternativa de la personificación

de la “deidad joven del maíz” como “deidad joven del cacao” en esculturas preclásicas.

Esto particularmente por las regiones que presentan el nicho ecológico para el cultivo

del cacao del litoral Pacífico, Istmo y Golfo de México (Powis et al., 2007; Chinchilla, 2016; Guernsey et al., 2017). En Tak’alik Ab’aj se encontró evidencia arqueológica directa de semilla de cacao

carbonizada en un fogón Preclásico Medio. En la ilustrativa y natural representación

iconográfica resalta el cuidado de los escultores de plasmar la distintiva hoja ancha,

hasta con el detalle de sus venas, en la Estela 11 de Kaminaljuyú y Estela 25 de Izapa

(Figuras 6a, b). Este detalle con elocuente sencillez sugiere que se trata de la variante Theobroma bicolor o pataxte, propia de estas regiones (Figura 6e2).

Se sugiere sumar a ello la forma de modificación cefálica tabular erecta (Magaloni y Filloy, 2013: 214 figura 23) (Figura 6c) de la cabeza de la joven “deidad del cacao” documentada en el Preclásico asociada

a los mismos espacios geoculturales, que se distingue de la tabular oblicua, esta

última en uso a partir del Clásico (Figura 5f). En la iconografía preclásica maya temprana del Mural Norte de San Bartolo, se observan

ambas modificaciones cefálicas (Figura 5f). El Individuo 9 (Dios del Maíz) aún con típicos rasgos olmecas presenta la modificación

cefálica tabular erecta (Figura 5a, f), mientras que en el Individuo 10 aparece ya la modificación cefálica tabular oblicua

que caracteriza a la deidad del maíz a partir del Clásico (Tiesler, 2012: 78, figura 11, 117-119; 120, figura 20; 119, figura 24) (Figura 5f).

El extremo inferior de la barra ceremonial está erosionado hasta el punto de no ser

reconocible, y es posible que hubiera restos de volutas. Este tipo de barra ceremonial

es característico del arte maya temprano, al igual que una parte del cinturón ceremonial

que se conserva debajo de la barra. El diseño geométrico de bandas cruzadas (X) intercalado

con círculos, y bordillo zigzag del cinturón, es análogo al cinturón del personaje

en la Placa de Leiden y en la hachuela de procedencia desconocida (Montgomery, 2002a; 2002b). Las dos piernas de la figura están dispuestas en posición de marzoa. Esta posición,

con las piernas que apuntan en la misma dirección y se encuentran una adelante de

la otra, es representativa de los primeros monumentos de las Tierras Bajas mayas (Proskouriakoff, 1950: 19, 89).

El relieve muestra el pie desnudo; hay representaciones tempranas de pies sin sandalias,

pero pueden llevar decoración como ajorcas, como por ejemplo en la Estela 68 de Kaminaljuyú

(Figura 7b2) y la Estela 75 de Tak’alik Ab’aj (Figura 7a2). De las tobilleras/muñequeras con nudos y los tres picos que emergen de cada uno

de sus extremos, los ejemplos más semejantes con nudos vienen del relieve preclásico

de Nakbé (Estela 1) y Uaxactún, la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Figura 7a3), y los monumentos más tardíos del Clásico Temprano de Tikal, como las Estelas 7

y 13 de ese sitio (Jones y Satterthwaite, 1982: figuras 11, 19). Junto con estos monumentos, el otro lugar donde se observa un motivo

similar trilobular puntiagudo hacia arriba y abajo “amarrado” con un nudo -aunque

mucho más naturalista en su representación- es el Mural Oeste de San Bartolo, donde el personaje de Jun Ajaw (Individuo 5) (Figura 7e1) y los Individuos 3 y 7 llevan objetos semejantes en tobillos y muñecas. Esto podría señalar una evolución o continuidad de elementos del Preclásico al Clásico

Temprano, así también sugiere una evolución del pie desnudo hacia el uso de sandalias.

Figura 7. Sandalias en la iconografía del Preclásico; (a1) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía

de David Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a2) Estela 75 de

Tak’alik Ab’aj (Schieber y Orrego, 2009: 470, figura 10); (a3) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 781, figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6, derecha); (a4) Estela 12 de Tak’alik Ab’aj (Graham y Benson, 2005: figura 7, izquierda, arriba); (b1) Estela 11, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López

según Henderson, 2013: 29); (b2) Estela 68, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 53); (b3) Estela 67, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 51); (b4) Estela 24, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 42); (c) Nakbé, Estela 1 (Dibujo de Rudy López según Valdés, 1993a: 30, figura 6); (d) Estuco modelado, Edificio H-Sub 10, Grupo H, Uaxactún (Dibujo de

Rudy López según Valdés, 1993a: 27 figura 4, Valdés, 1993b: 102, 104); (e1) Mural Oeste San Bartolo, Individuo 5* (Dibujo de Rudy López según Taube et al., 2010: 10, figura 7) * invertido; (e2) Mural Oeste, Personaje 21 y 22 de San Bartolo (Dibujo

de Rudy López según Taube et al., 2010: 62 figura 39).

Registro superior. En el registro superior encima del personaje aparece una representación estilizada

del cielo o banda celestial con ave principal (Figura 8a1a). En éste se encuentra un ave vista de lado volando en el aire, probablemente un

búho “Aurorita”, un ave local común (Glaucidium gnoma) como el representado en una exquisita escultura “en bulto” tallada con el detalle

del característico collar de plumas en un canto rodado de Tak’alik Ab’aj (Monumento

191) (Figuras 8a1a, a1b y a1c). El búho es el depredador más poderoso del cielo nocturno y como ave nocturna está

asociada con el Dios L, que tiene aspectos de la deidad del otro mundo y fungió como

patrón de los mercaderes (Martin, 2006; 2010; 2015). Si la Estela 87 lleva un retrato ancestral, no sería sorprendente tener una referencia

iconográfica al cielo nocturno como la banda celeste con un búho en la parte superior

(Figuras 1, 8a1a).

Figura 8. Aves celestiales en la iconografía preclásica. (a1a) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj,

detalle Banda Celestial (Calco de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik

Ab’aj); (a1b) Monumento 191 “El Búho” (Dibujo de Oswaldo López, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1c) Búho “Aurorita”, Glaucidium gnoma en Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik

Ab’aj); (a2) Altar 12 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 782, figura 6); (a3) Altar 13 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 782, figura 7); (a4) Estela 2 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 780, figura 2); (b) San Bartolo, Mural Oeste, Deidad Ave Principal (PBD) (Individuo 8)

(Rudy López según Taube et al., 2010: 11, figura7); (c1) Estela 2 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (c2) Estela 4 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (d1) Altar 9 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 70); (d2) Altar 10 de Kaminaljuyú (Rudy López según Henderson, 2013: 71); (d3) Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (e) Figura izquierda, friso Palacio H-Sub-2, Grupo H de Uaxactún (Dibujo de Rudy

López según Valdés, 1993a: 35 figura 10).

Se propone la posibilidad de asignación de especie -a pesar de la insuficiente claridad

de detalles físicos esculpidos- basada en otros casos dentro del corpus escultórico

de Tak’alik Ab’aj y otros sitios, como la combinación del murciélago frutero Carollia perspicillata y el vampiro Desmodus rotundus en la escultura El Cargador del Ancestro (Schieber y Orrego, 2010a: 978, 989, figura 7) o el sapo bufo Rhinella marina en el Monumento 68 (Schieber y Orrego, 2010b: 177-205, figura 8.7), que comunican la deliberada intención de representar una especie específica

o combinación de especies que comparten su hábitat. Es llamativo el detalle de que

el ave tiene la pata derecha de fuera, como sacándola de su encierro, rompiendo literalmente

los tres marcos de la banda celestial, análogo a las dos figuras “infantes”, también

en posición horizontal, uno viendo al otro, que sacan la punta de sus pies en el friso

de la Estructura H-Sub-2, Grupo H de Uaxactún. Esta posición horizontal, aunque es

interpretada como de nadar o volar, cabe la posibilidad de ser de connotación ancestral,

en vista de que están “enmarcadas” por una representación de ancestro en cada extremo

(Valdés, 1993a: 35, figura 10; 1993b: 102, 104) (Figuras 8a1a, 8e).

Este registro, desde luego, recuerda los altares 12 y 13 de Tak’alik Ab’aj que tienen

aves en el plano superior (Figuras 8a2 y 8a3). Representaciones preclásicas comparables se pueden encontrar en San Bartolo en

la pared oeste (Individuo 8) (Figura 8b), las Estelas 2 y 4 de Izapa (Figuras 8c1 y 8c2), o en los Altares 9, 10 y Estela 11 de Kaminaljuyú (Figuras 8d1, 8d2, 8d3). Probablemente se trata de la así llamada deidad Ave Principal cuyas representaciones

son frecuentes en los monumentos de la Mesoamérica Sudeste en el Preclásico Tardío

y Clásico Temprano. Por otro lado, el ave aparece bajando del cielo, como en el Altar

13 de Tak’alik Ab’aj donde el ave “desciende” con los pies para arriba y cabeza hacia

abajo, por la “hendidura” o apertura de la banda celestial en forma de U (Figura 8a3) y en las Estelas 2 y 4 de Izapa (Moreno, 2000) (Figuras 8c1 y 8c2).

El reciente descubrimiento en Tak’alik Ab’aj del Monumento olmeca 253 “El Abuelo”,

quien carga el “símbolo

K’an

emplumado” sugiriendo este símbolo estar integrado en las alas, como en los casos

que portan los símbolos

K’in

y

Ak’bal

, Estelas 2 y 4 de Izapa y otros (Figuras 8c1 y 8c2), refuerza este concepto del ancestro alado personificado en ave. La especie de ave

celeste en relación con su período predominante de actividad -ave de rapiña diurno

o nocturno- define si se representa un cielo diurno o nocturno -o ambos combinados-.

Esto podrá estar relacionado con el significado de los símbolos integrados en las

alas del ave celestial en la iconografía preclásica (Chinchilla, 2011; 2015).

Estas deidades aviares actúan como mensajeros del reino ancestral y sus habitantes

que de esta manera fueron conjurados y hechos presentes por el gobernante cuando él

las personifica y “se viste con alas”, presidiendo en su trono o danzando (Houston, Stuart y Taube, 2006: 238, 270-274; Houston y Stuart, 1996: 297-300), como en el Altar 30 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 783, figura 8), en el mural de Oxtotitlan (Reilly III, 1995: 39, figura 27), y en los mascarones de estuco (Houston y Stuart, 1998: 90).

Del borde derecho de este cartucho celestial, conformando el extremo de la banda celestial

doblado hacia abajo, se proyecta una serpiente gigante de nariz cuadrada que mira

hacia abajo a la escena y en particular a la columna jeroglífica (Figura 2a1). Estas serpientes de nariz cuadrada conforman la banda celestial “quebrada” o doblada

en uno o los dos extremos, como en los Altares 12 y 13, y Estela 1 de Tak’alik Ab’aj

(Figuras 8a2, 8a3, 2a3); y sugieren representar criaturas saurias-cocodrilos [Estela 79 de Tak’alik Ab’aj

(Figura 2a2)], que luego evolucionan hacia serpientes. Las mismas son muy comunes en el arte

de Izapa (Estelas 7, 18, 23, 26; Moreno, 2000), en Kaminaljuyú (Altar 14) (Figura 2a4), y en Tres Zapotes (Estela D; Hellmuth, 1993: 127) (Figura 2a5).

Estudio epigráfico

A la derecha, delante de la figura, aparece una sola columna con cuatro signos jeroglíficos

adentro de cartuchos. Designamos los cartuchos desde arriba hacia abajo con las letras

mayúsculas y números A1, A2, A3 y A4 (Figuras 1, 9c).

Figura 9. Secuencia de signos en esculturas de Tak’alik Ab’aj; (a) Monumento 11 de Tak’alik

Ab’aj, texto 5, signos (Graham y Benson, 2005: figura 4, izquierda); (b) Pectoral, Entierro 4, Montículo 11 de Chiapa de Corzo

(Dibujo de Rudy López según Bachand y Lowe, 2011: figura 20b); (c) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, texto 4, signos (Dibujo de Nikolai

Grube); (d) Monumento 1 de El Portón, Glifo “k” (Dibujo de Rudy López según Sharer y Sedat, 1987: Plate 18.1); (e) Altar Shook de Suchitepéquez (Dibujo de Rudy López según Diehl, 2004: 147, figura 98); (f) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468, figuras 1, 7; dibujo de Oswaldo López); (g) Concha, Kimbell Art Museum (Dibujo

de Rudy López según Schele y Miller, 1986: figura 5.13); (h) Estela 53 de Tak’alik Ab’aj, texto costado derecho, columna, Escultura

El Cargador del Ancestro (Schieber y Orrego, 2010a: 989, figura 7; dibujo de Oswaldo López); (i1-i2) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, panel glífico

central (Chinchilla, 2015: 781, figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6, derecha).

Aspectos formales: Los cartuchos jeroglíficos. Los

cartuchos jeroglíficos son un rasgo paleográfico importante que en Mesoamérica

se

restringe a las inscripciones mayas del Preclásico y Clásico Temprano. En el texto

de la Estela 1 de La Mojarra, los monumentos 2, 5 y 12 de Cerro de las Mesas (Stirling, 1943: 38, figura 12d, 40 figura 14c,

Plate 22a, Plate 27b) y en las inscripciones zapotecas, solamente algunos signos

de

los días del calendario sagrado están encerrados por cartuchos (Urcid, 2005: figuras 1.20-1.21). Los cartuchos

que incluyen signos no-calendáricos o grupos de signos se conocen solamente por

textos jeroglíficos que proceden del área maya (Davletshin, 2003: 110), de sitios como Kaminaljuyú [Estela 21 y Altar 1

(Figura 3c1, c2)] y Tak’alik Ab’aj. En el segundo podemos observar este rasgo en la

Estela 12 (Schieber y Orrego, 2010b) (Figura 7a4), Estela 87 (Figura 1) y el Altar 48 (Figura

9f); en la Estela 1 (Figura 2a3) y

Altar 30 (Chinchilla, 2015: 783, figura 8) se

evidencian los grupos de signos ilegibles, y en la Estela 5 parcialmente ilegibles.

El hecho de que este rasgo paleográfico diagnóstico está compartido con la escritura

clásica maya implica una relación muy estrecha entre Tak’alik Ab’aj y las Tierras

Bajas.

Análisis del texto. Cada cartucho del texto de la Estela 87 contiene un solo signo jeroglífico. Esto

sugiere que cada jeroglífico es un logograma y que se trata de una forma de escritura

sin componente silábico, con la posible excepción de un signo parecido al silabograma

u presente en el extremo superior derecho del primer cartucho. Hay que tomar en cuenta

que existen silabogramas en forma de cabezas antropomórficas que solían ocupar un

bloque glífico entero durante el período Clásico. Aun así, en general, no se ven ejemplos

de silabogramas en este texto. Este rasgo distingue los glifos de la Estela 87 del

Altar 48 de Tak’alik Ab’aj, donde por lo menos algunos cartuchos llevan más que un

signo (Figura 9f). Basado en ello se propone que el texto de La Estela 87 se debe de fechar más temprano

que el texto del Altar 48.

Con la excepción de algunos, casi todos los textos tempranos en Mesoamérica están

escritos en formato de una sola columna. Sin embargo, los escribas de Tak’alik Ab’aj

experimentaron con diferentes formatos de textos, así como los de Kaminaljuyú [Altar

1 (Figuras 3c2, 4s), Altar 10]. La inscripción sobre el Monumento 215/217 (Escultura El Cargador del

Ancestro) está escrito en formato de doble columna (Schieber y Orrego, 2010a: 989 figura 7). Los monumentos con textos en doble columna en Tak’alik Ab’aj, con base

en el estudio de características formales básicas y en la “estratigrafía” histórica,

parecen ser más tardíos que los monumentos con una sola columna [Estela 1 (Figura 2a3), Altar 30 (Chinchilla, 2015: 783, figura 8)] (Schieber y Orrego, 2009; 2010a; 2013a), a los que se sugieren fechar para la época de la primera parte del Preclásico Tardío,

Fase Rocío (100 a.C.-50 d.C.).

Los jeroglíficos A1 y A3 son cabezas antropomorfas mirando hacia la derecha, correspondiente

a la orientación de la figura. Los jeroglíficos orientados a la derecha son raros

en Mesoamérica y pueden datar de una época anterior a que la disposición a la izquierda

se convirtiera en el estándar. Ejemplos de la dirección jeroglífica a la derecha se

pueden encontrar en un jade del cenote de Chichén Itzá (Proskouriakoff, 1974: figura 12-1) y en jeroglíficos incisos en una orejera de jadeíta hallada en Kaminaljuyú,

Estructura B-X (Kidder, Jennings y Shook, 1946). Fuera del área maya los jeroglíficos direccionados a la derecha aparecen en la

Estela 1 de La Mojarra (Winfield, 1988: 6 figura 7).

El primer cartucho (A1) contiene un jeroglífico que representa a un anciano barbudo

con su mechón y una cuenta de aliento (Figuras 1, 9c, 10a). Éste lleva una banda atada con una diadema en la cabeza y una orejera. El individuo

5 del Mural Oeste de San Bartolo lleva en su cabeza todos estos atributos (Figuras 7e1, 10e). El jeroglífico podría ser una variante del glifo introductorio del “hombre viejo”

(Mora-Marín, 2001: 112-113; Kovač, Jobbová y Kempel, 2016: 19) es decir, el logograma MAM, propuesto por Stuart (2007), que se encuentra comúnmente en los textos tempranos en posición inicial. Mora-Marín (2008: 1062-1063) lo describe así, sugiriendo una función verbal y, de hecho, como la versión original

del glifo “Dios N” en función de verbo dedicatorio (Mora-Marín, 2007), el cual originalmente mostraba una barba. En el caso de la Estela 28 de Uaxactún

(Kováč et al., 2015: 178, figura 5), el signo MAM o “mechudo” va después de la fecha, es decir, se encuentra en la posición del verbo.

En el pectoral de Dumbarton Oaks, así como también en el cetro de Uaxactún, el signo

“mechudo” aparece varias veces, tal vez indicando el inicio de oraciones (Mora-Marín, 2008: 1062-1063; Kovač, Jobbová y Krempel, 2016: 19). La interpretación y la lectura del signo son problemáticas porque en la mayoría

de los casos tempranos el signo carece de complementos fonéticos o sufijos gramaticales

que esperamos en el caso de una forma verbal. En el presente ejemplo, podría portar

un signo fonético u, el cual Mora-Marín (2007: 16, figura 7) propone como complemento fonético para la lectura del verbo “Dios N” posiblemente

como U' o HU' “suspirar”. A lo mínimo, todos los autores están de acuerdo con que el glifo “mechudo”

funciona como un signo introductorio, es decir, podría ser un verbo o un demostrativo.

La presencia del signo “mechudo” en el comienzo de este texto, así como muy probablemente

también en el Altar 48 con el glifo A1 (Figuras 9c, 10a, 9f, 10f), es otro rasgo que conecta la Estela 87 con la tradición escrituraria maya.

Figura 10. Comparación entre el glifo “mechudo” y el logograma MAM “abuelo materno” en textos tempranos; (a) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A1*

(Dibujo de Nikolai Grube)* invertido; (b) Estela 28 de Uaxactún (Dibujo de Nikolai

Grube según Kováč et al., 2015: figura 5); (c) Sangrador de Uaxactún (Dibujo de Nikolai Grube según Kováč, Jobbová y Krempel, 2016: figura 9); (d) Placa de Lago Güija (Dibujo de Nikolai Grube según Houston y Amaroli, 1988: figura 4); (e) Mural Oeste de San Bartolo, Individuo 5* (Dibujo de Rudy López según

Taube et al., 2010: 10, figura 7)* invertido; (f) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A1 (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468 figura 1, 7; dibujo de Oswaldo López); (g) Cerámica de proveniencia desconocida (Nikolai

Grube según Hellmuth, 1988: figura 4.2); (h) Cerámica en forma de pájaro (Nikolai Grube según Stuart y Stuart, 2015: figura 2); (i) Estela 31 de Tikal (Nikolai Grube según Jones y Satterthwaite, 1982: figura 52).

Oswaldo Chinchilla observa que en cuanto al logograma MAM, la identificación es muy tentativa, lo cual desde luego se puede extender a todos

los signos en esta inscripción. Por la discusión entre los diferentes autores, particularmente

Davletshin, Grube y Mora-Marín, se puede ver que, independientemente de lo relacionado

con esta estela, hay disyuntiva en cuanto a la lectura misma. La lectura MAM fue propuesta por David Stuart, y se acepta (Stuart, 2007; Chinchilla, 1990; 2011), pero hay variantes del signo con y sin el prefijo u.

El segundo cartucho (A2) muestra dos o tres elementos en forma de hojas que surgen

de un signo no identificable. Este signo tiene cierta similitud con el “ajaw foliado”, que aparece también en el tocado del personaje, y cuyo diseño consiste

en tres hojas de plantas (Figuras 1, 9c, 3a1a, 3a1b). Se trata de un indicador del estatus real (ver arriba). Este signo comparte ciertos

rasgos con el título de los gobernantes de la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Glifo B10

del texto principal y A3 en el lateral izquierdo) (Figuras 4v, 4v4). Se sugiere evaluar la posibilidad de una equivalente representación en el glifo

A2 del Altar 48 y el glifo A2 del Monumento 11 (Figuras 9f, 9a, 4a).

El tercer jeroglífico (A3) muestra de nuevo una cabeza con una orejera y un tocado

parecido a un casco atado bajo la barbilla y un distintivo “moño” de cabello que cae

enfrente de la cara. El rasgo diagnóstico del signo A3 es su tocado, que permite identificarlo

como el logograma del rango superior “rey, señor” (Davletshin, 2014; Stuart, 2018) (Figuras 1, 9c, 4m), que también está representado en el Pectoral del Entierro 4 del Montículo 11, Chiapa

de Corzo, fechado para finales de la Fase Francesa e inicios de Guanacaste, 150 a.C.

(Bachand y Lowe, 2011: figura 20b) (Figuras 9b, 4n). También en este caso se sugiere evaluar la posibilidad de una equivalente representación

en el glifo A3 del Altar 48 (Figura 9f), el glifo A3 del Monumento 11 (Figura 9a) y el glifo A3 de la Concha del Kimbell Art Museum (Figura 9g). El logograma para “rey, señor” se lee AJAW en las inscripciones mayas del Clásico Tardío.

El último jeroglífico en el cartucho (A4) está significativamente erosionado. Tal

vez contiene la cabeza de un animal, un ave de rapiña o buitre. Por ello, se sugiere

tomar en consideración el glifo “k” del Monumento 1 de El Portón y el glifo pendiente

del cinturón ceremonial del personaje central en el Altar Shook, Suchitepéquez (Diehl, 2004: 147, figura 98) (Figuras 9d, 9e). Por otro lado, Groenemeyer, Wagner y Prager, interpretan este signo como el dios

de la lluvia CHAHK con la característica voluta bifurcada saliendo de la comisura de su boca, análogo

a las representaciones en los extremos de la banda de agua de la Estela 1 de Izapa

(Moreno, 2000), entre otros.

Interpretación del texto. En cuanto a la interpretación del texto breve, todos los autores están de acuerdo

en que se trata de una serie de títulos y posiblemente también de un nombre que hace

referencia a la persona representada, probablemente un gobernante de Tak’alik Ab’aj.

Desde el punto de vista sintáctico, podría ser una frase estativa sin verbo, en la

que el primer jeroglífico, el título “mechudo”, marca el predicado. Si, lo que es

probable, los cuatro cartuchos también contenían un nombre individual, entonces este

nombre está contenido en el último cartucho. Por lo tanto, los cuatro jeroglíficos

forman un texto que complementa la escena y especifica el estatus social y el rango

de la persona representada. El cartucho en posición A2 con el “Dios Bufón” adopta

un elemento de la iconografía tomado del tocado del personaje. La Estela 87 es otro

ejemplo de la gran importancia del concepto de la marcación de la identidad personal

para los orígenes de las escrituras mesoamericanas (Houston, 2004). La iconicidad de los logogramas podría explicar por qué los jeroglíficos están

escritos en cartuchos; éstos distinguen los signos icónicos de la imagen y así enfatizan

su carácter jeroglífico.

La inscripción es demasiado corta para resolver claramente la cuestión de la afiliación

lingüística de Tak’alik Ab’aj. En el pasado se han hecho varias sugerencias para determinar

la posición de los textos de Tak’alik Ab’aj dentro de un entorno lingüístico ciertamente

complejo en esta área del litoral pacífico de Guatemala. Mientras Alfonso Lacadena

da argumentos sintácticos y morfológicos para el mixe-zoque como lenguaje de las inscripciones

de Tak’alik Ab’aj (Lacadena, 2010), Mora-Marín (2010) y Davletshin (2014) ven paralelos a la escritura y lengua mayas. La presencia del signo “mechudo” establece

claramente una estrecha proximidad con la escritura maya temprana, una relación que

también se confirma en la iconografía.

La Estela 87 de Tak’alik Ab’aj se ubica dentro de la tradición iconográfica de la

Mesoamérica Sudeste de los períodos Preclásico Tardío y Clásico Temprano. A pesar

de la fecha muy temprana y su lugar particular de procedencia, la escena representada

en la cara del monumento se entiende bastante bien. Se trata de la imagen del gobernante,

quien mantiene una barra ceremonial con el Dios Joven del Maíz (propuesto en este

trabajo como del cacao), parado sobre la montaña florida bajo los auspicios de los

seres divinos.

Contexto en el espacio y el tiempo

El espacio. Esculturas integradas como elementos ancestrales sagrados en construcciones y edificaciones

siglos después, no son una excepción, más bien una tradición en Tak’alik Ab’aj y otros

sitios. La Estela 87 y los fragmentos de estelas 83, 88 y 89 son de las más recientemente

encontradas, todas reutilizadas e integradas en los escalones y un muro de la fachada

oeste de la Estructura 89. La misma está ubicada en las inmediaciones de la esquina

suroeste de las grandes plataformas escalonadas de la Estructura 7 y la esquina sureste

de la Estructura 6, en el sector sureste de la Terraza 3 del Grupo Central (Figura 11).

Figura 11. (a) Mapa de Tak’alik Ab’aj, Terraza 3 de Grupo Central con ubicación de la Estructura

89 (Dibujo de Heydi Pérez, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (b) Planta

de la Estructura 89 con ofrendas dedicatorias de vasijas, y esculturas preclásicas

reutilizadas en el Clásico Temprano (Dibujo de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional

Tak’alik Ab’aj).

La Terraza 3 se ha perfilado como un espacio sagrado particular, cuya configuración

del arreglo espacial de los edificios conforma el cosmograma con el cruce del eje

originario norte-sur marcado por la Estructura 2 al norte y la Estructura 8 al sur,

y el eje primordial este-oeste, marcado por las estructuras 5, 6 y 7 (Schieber, Claudio y Orrego, 2018). En el cuadrante sur-este de la Terraza 3 se sitúa la Estructura 89 (Figura 12) en la inmediata vecindad de la fila de monumentos de la Estela lisa 15 y Altar 7

seguido por el Monumento 11 y luego el Altar 48, que se desplaza a orillas sur de

la Terraza 3.

Figura 12. Perfil sección este-oeste, Área “Guacalitos” y Estructura 89 (Dibujo de José Pineda,

Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

El caso de la Estela 87 y los fragmentos de las Estelas 83, 88 y 89 (Figura 14), insertados en la contemporánea versión del Clásico Temprano de la Estructura 89

como elementos de construcción sagrados, sugiere un acto de dedicación a cada nueva

versión y, a la vez, posiblemente la conmemoración del personaje ancestral representado

en la Estela 87. Todo esto relacionado con un punto sagrado primario fundacional establecido

en el Preclásico Medio, evidenciado por un peculiar depósito de 700 piedrecitas de

canto rodado de 3 y 10 cm de diámetro cuidadosamente seleccionadas en un agujero cortado

para el efecto en el suelo natural. Alrededor de siete siglos después, relacionado

a este punto fundacional, la Estela 87 fue inserta en posición boca abajo con los

pies del personaje al norte y la cabeza al sur como primer escalón del graderío central

de esta residencia, quizá real. Conjuntamente con la dedicación de la Estela 87, a

lo largo del límite sur del patio revestido de piedras de canto rodado medianas, fueron

depositados más de una veintena de cuencos con tapadera de otro cuenco, asociados

con y conteniendo material de cuentas de jadeíta trituradas (Vajilla Santiago de la

Tradición Solano y Rocris de la tradición local Ocosito, Fase Alejos, primera parte

Clásico Temprano, 150-300 d.C.) (Figura 13).

Figura 13. (a) Planta de Estructura 89 con ofrendas dedicatorias de vasijas, (b) con detalle

de jadeíta triturada y (c) “yunque triturador”, Clásico Temprano (Fotografías de David

Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

Figura 14. Fragmentos de las Estela 83, 88 y 89 reutilizados e integrados en la fachada oeste

de la residencia Estructura 89, dedicatorias para las versiones 2 y 3 del Clásico

Temprano de Tak’alik Ab’aj; (a) Estela 83 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio,

Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1) Estela 60 de Izapa (Dibujo de Rudy

López según Moreno, 2000); (b) Estela 88 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico

Nacional Tak’alik Ab’aj); (c) Estela 89 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio,

Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

El tiempo. En el marco del dilema de la dificultad de fechar esculturas, basado en su contexto

e interpretación de asignación de estilo, por la constante re-ubicación y re-colocación

de esculturas a través de la historia, la re-utilización misma se vuelve un indicador

cronológico importante para el momento cuando la escultura dejó su función primaria.

Por ende, su vigencia primaria es anterior a este momento de re-uso (Schieber y Orrego, 2010a, 2010b). Cabe mencionar los varios casos de esculturas con todo un historial de re-uso documentados

y publicados de Tak’alik Ab’aj, que pusieron en evidencia el valor inherente de las

representaciones artísticas o llanas de estos fragmentos de esculturas, como reliquia,

por su significado ancestral, cultural y político, aparte del valor intrínseco sagrado

del material rocoso en sí (Stuart, 2010: 296-297). Este contexto secundario en el tiempo tiene particular relevancia, por la importancia

de la asignación cronológica de esculturas preclásicas con textos tempranos, y la

identificación de sitios o regiones como lugares de origen de estos desarrollos.

Con base en el dato del contexto, las Estelas 87, 83, 88 y 89 (Figuras 1 y 14) fueron esculpidas y erigidas antes del Clásico Temprano de Tak’alik Ab’aj, en vista

de que fueron reutilizadas e integradas en la versión del Clásico Temprano de la edificación

de la Estructura 89 (Fase Alejos, primera parte del Clásico Temprano, 150-300 d.C)

(Figura 11) y, por lo tanto, deben haber estado “en uso” durante el Preclásico Tardío. El registro

arqueológico y estudio de las esculturas de Tak’alik Ab’aj documenta a partir de inicios

del Clásico Temprano, continuando hasta el Clásico Tardío, la práctica de integrar

fragmentos de esculturas preclásicas en las construcciones contemporáneas como elementos

de sacralización (Schieber y Orrego, 2010a, 2010b).

Se suma a ello el intento de ubicar la Estela 87 dentro del contexto del corpus de

las estelas mayas tempranas de Tak’alik Ab’aj, basado en conceptos sencillos de forma

y no contenido, en vista de que la iconografía, y más que todo su significado, se

vuelve más complejo con las informaciones de investigaciones sobre la continuidad

o transversalidad temporal de conceptos básicos mesoamericanos ancestrales que continúan

vigentes a través de los siglos y la sucesión de las culturas mesoamericanas.

El primer concepto es el tratamiento de la superficie de la roca (Schieber y Orrego, 2010b) y los medios gráficos utilizados para representar conceptos esenciales de la cosmovisión

vigente, utilizados en el discurso político, como por ejemplo la barra ceremonial

o banda celestial. El segundo es la conectividad de Tak’alik Ab’aj con otros pueblos

a través de la ruta de intercambio de larga distancia, que conecta el litoral del

Pacífico con el Istmo de Tehuantepec hasta el Golfo de México (Schieber, 2012; Schieber y Orrego, 2013a). La necesaria naturaleza cosmopolita de esta ruta que refleja físicamente el flujo

de bienes, y más que todo de ideas, la constituye en un corredor de zona franca y

de innovación, como la Cuenta Larga.

En el registro escultórico de Tak’alik Ab’aj se observa el cambio de la tradición

escultórica “con respeto a la roca natural”, de la primera parte del Preclásico Tardío

(Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.), a la tradición escultórica “de roca preparada” en

la segunda parte del Preclásico Tardío (Fase Ruth, 50-150 d.C.) (Schieber y Orrego, 2009, 2010b; Schieber et al., 2019). Esto se evidencia en la modificación de la superficie a manera de “dominio humano”,

para que ésta ya no sea “natural” sino producto de la destreza humana, adquiriendo

la forma de lápida. La tradición “de roca preparada” coincide con el inicio de la

tradición de la Cuenta Larga, que se manifiesta en Tak’alik Ab’aj muy probablemente

antes de la Estela 5 (126 d.C.) (Figura 7a3) y Estela 2 (165 d.C.) (Figura 8a4), y que puede estar representada en la primera cuenta larga de Tak’alik Ab’aj, la

Estela 50 (Schieber y Orrego, 2010b: 101, figura 8.10; Graham y Porter, 1989: 48; Graham, 2008: 49). La Cuenta Larga de la Estela 50 fue esculpida en la superficie preparada de la

parte posterior de un monumento olmeca reutilizado, que, conjuntamente con el Altar

46 “Piecitos”, forma parte de la masiva y cíclica actividad ritual de la celebración

del solsticio de invierno llamada Ofrenda Altar 46 “Piecitos” (Schieber y Orrego, 2013a).

A la tradición escultórica “con respeto a la roca natural” corresponden las siguientes

esculturas pertenecientes a la primera generación de la tradición escultórica maya

temprana en Tak’alik Ab’aj: Monumento 11, Altar 12 en su primera función como estela

(Graham y Benson, 2005), y Altar 48, a la que le antecede ahora la Estela 87. Entre las esculturas que corresponden

a la tradición escultórica “de roca preparada”, están la Estela 1, a la cual le antecedería

el Altar 30, y las Estelas 5 y 2, pertenecientes a la segunda generación.

Los 16 bloques glíficos que rodean el contorno del Altar 12 en su función secundaria

como altar, se pueden situar entre los últimos de la tradición “con respeto a la roca

natural”. El conjunto de esculturas en forma de columnas, que corresponde a la tradición

“de roca preparada”, como los fragmentos de las Estelas 3, 54 y particularmente 53

y 61 de la Escultura El Cargador del Ancestro, con glifos en doble columna y sin cartucho,

análogos al del Altar 10 de Kaminaljuyú, se pueden situar antes de las de Cuenta Larga.

Este escenario sugerente de tradiciones escultóricas sitúa a la Estela 87 a inicios

del Preclásico Tardío (Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.) y también abre el panorama para

pensar en la posibilidad de tradiciones escriturarias, que pueden estar relacionadas

con cambiantes interrelaciones de Tak’alik Ab’aj con sus vecinos inmediatos y distantes,

acordes al fluctuante clima geopolítico.

Discusión

La presentación del personaje real en toda su regalía, sobre una banda terrenal y

debajo de una banda celestial y un texto conmemorándolo, perpetuándolo como imagen

pública, establece los cánones en que se presenta en el Preclásico y en épocas posteriores

a los reyes divinos, k’uhul ajaw en maya jeroglífico. Este principio descansa sobre un sistema de gobierno de poder centralizado en este

personaje, justificado por fuerzas divinas inherentes. En Tak’alik Ab’aj, las evidencias

de esculturas, entierros reales y otros importantes, como los que sustentan el concepto

de la economía de mercado de la ritualidad basado en la veneración del ancestro (Schieber, 2016a, 2016b; Schieber, López y Alvarado, 2016), que hace posible y a la vez es la razón de ser del poder de este personaje, señalan

que esta figura e institución política está establecida tan plenamente como su manifestación

escultórica en el Preclásico Tardío. Consideramos que las primeras raíces de este

concepto se pueden encontrar en la figura del chamán-cacique, bautizado por John Clark y Blake (1994: 20-21) como “aggrandizer” o “cacique sedente obeso” (Clark, 1994: 40; Schieber y Claudio, 2006). El gradual crecimiento durante la primera parte del Preclásico Medio (Fase Ixchiya,

800-500 a.C.), consolidación en la segunda parte (Fase Nil 1, 500-350 a.C.) y sofisticación

en la transición a finales de éste e inicios del Preclásico Tardío (Fase Nil 2, 350-100

a.C.) (Schieber et al., 2019), trazan la gestación hacia la figura del rey divino con su correspondiente aparato

administrativo-corte en la cultura olmeca, y maya en el Preclásico Tardío. Esta figura

política con el correspondiente bagaje ideológico-económico es lo que representa la

Estela 87.

La imagen del personaje real en el marco que resume el mundo con la referencia simbólica

de la plataforma terrenal, de donde enraizado se yergue cual árbol axis mundi debajo de la banda que a su vez representa la bóveda celestial, coronado por el ave

personificación del universal ancestro protector, a su vez personifica y encarna el

mundo. Es éste el mensaje de la estela, y así como el mensaje es subrayado, resaltado

y multiplicado por los símbolos que porta el personaje, el texto mismo es un medio

más para proclamar la institución real preclásica en el litoral del Pacífico.

Las particularidades de algunas características de la estela que parecen ser peculiares

o diferentes a los cánones de representación de la institución real de la cultura

maya generalmente aceptados, pero no necesariamente “intocables” en el ámbito de la

necesaria discusión entre los estudiosos, sugieren ser un reflejo de la diversidad

de contactos con diferentes pueblos y sus manifestaciones culturales.

Reconocimientos

Al equipo del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj del Ministerio de Cultura

y Deportes, Vice-Ministerio y Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural/IDAEH

involucrado en la investigación de la Estela 87, quienes fueron los baluartes en la

esmerada excavación, y en la cuidadosa documentación de la estela y de su contexto,

lo cual sirvió de sólido fundamento para su estudio detallado. A José Pineda, Omar

Alvarado (investigación y estudio), Juan Miguel Medina, Geremías Claudio y Carlos

Espigares (revisión), Guillermo Sánchez, David Pérez (excavación y documentación de

campo), Víctor Flores (análisis de minerales de la roca), David Claudio y Luis Veliz

(fotografía), Milton Ramírez, Rudy López, Heydi Pérez, Robin de León y Oswaldo López

(dibujo y diseño gráfico), Jonathan López (mapa), Ronnaldo Escobar (conservación ofrendas),

Nelton Monterroso y su equipo (levantado de la estela en posición boca arriba). Finalmente,

al Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural/IDAEH,

bajo cuyo techo institucional y financiero ha sido posible desarrollar las investigaciones

arqueológicas, documentación y conservación que, entre todos los otros, hicieron posible

el descubrimiento y estudio de la Estela 87 de Tak’alik Ab’aj.